近日,工信部组织制定的强制性国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025)由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布,将于2026年7月1日起开始实施。

新国标在安全性能测试方面进行了全面升级,包含7项单体测试和17项电池包或系统测试,重点对热扩散、底部撞击、快充循环后安全等关键测试项目进行了修订,同时对加热、挤压、振动、过放电测试等进行了一般性修改。新国标将动力电池“不起火、不爆炸”改为了强制性要求,被称为“史上最严电池安全令”。

值得注意的是,新国标的实施将为固态电池技术发展带来重大利好。相较于传统锂电池,固态电池凭借其能量密度高、宽温域工作特性、优异的耐热性能,以及固态电解质特有的耐高温、绝缘性等安全优势,在新国标框架下展现出强劲竞争力。

固态电池装车加速 2027年成量产关键节点

近期,多家主流车企密集公布固态电池装车时间表,这一革命性技术也正式进入产业化冲刺阶段。

4月11日,长安汽车(000625)集团召开2024年度业绩说明会,2024年长安汽车销量规模稳健增长,连续5年实现同比正增长。在电动汽车智能化下半场,未来长安汽车将携手太蓝新能源攻克固态电池等技术应用,并且加强跨界融合。技术方面,长安汽车将加速动力电池研发,计划2026年固态电池装车验证,2027年逐步量产。

4月10日,上汽集团(600104)总裁贾健旭在上汽之夜现场表示,上汽新一代固态电池将于年底在全新MG4上量产应用;2027年,上汽首款全固态电池“光启电池”将落地。

电池百人会注意到,上汽集团与清陶集团于2023年合资成立了上汽清陶,专注于固态动力电池研发及装车量产应用。上汽清陶通过“半固态-准固态-全固态”技术研发路线,逐步实现全固态电池的开发及产业化。

2月14日,深圳市比亚迪锂电池有限公司CTO孙华军在行业论坛上透露称,2024年,比亚迪已经下线(中试)60Ah全固态电池;将在2027年左右启动全固态电池批量示范装车应用,2030年后实现大规模上车。

此外,2月,中国一汽首席科学家王德平也提到,自2014年启动研发的全固态电池项目将于2027年实现小批量应用,并始终围绕整车需求开展技术攻关。

材料工艺革新 固态电池研发迎新进展

当前,固态电池产业正迎来从实验室走向量产的关键转折期。全产业链正以前所未有的协同创新态势加速技术突破,推动固态电池的商业化。

4月17日,中科深蓝汇泽表示,公司使用中科院青岛能源所授权专利技术,围绕“刚柔并济+三相渗流”硫化物与聚合物复合这一核心技术路线,聚焦产业化技术,在材料设计、界面优化及电芯制备技术等方面取得重大进展,解决了硫化物全固态锂电池难以兼顾高能量密度和长循环寿命的行业痛点,攻克了超薄电解质膜批量化制备、固固接触阻抗大等技术难题。

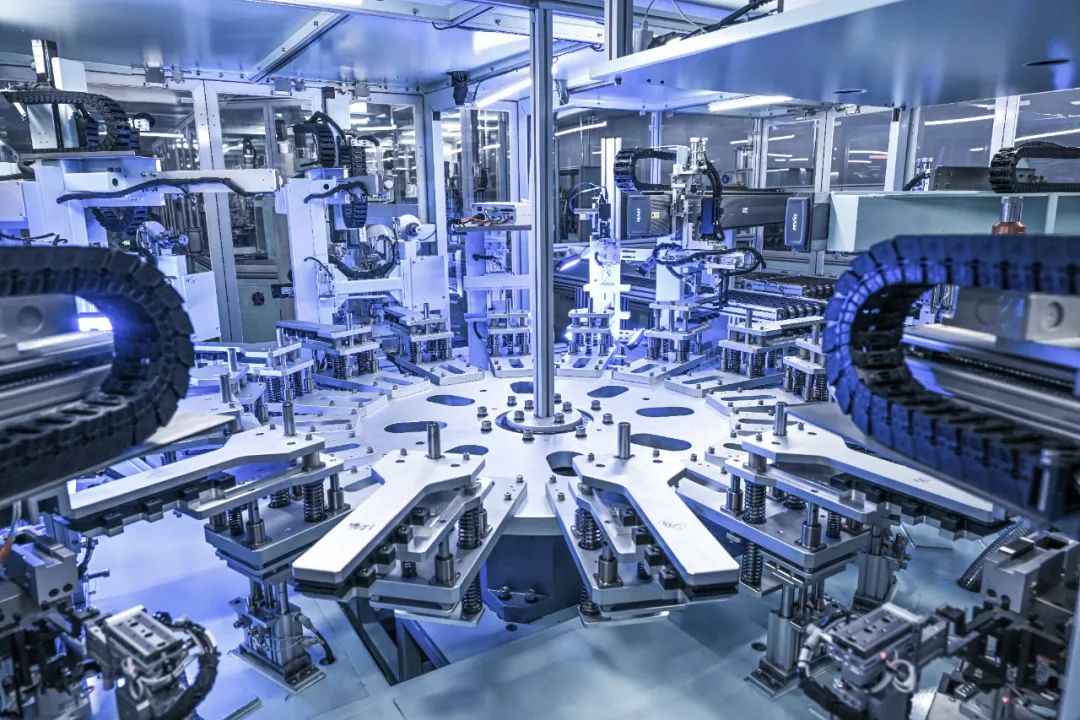

图片来源:中科深蓝汇泽

在硫化物全固态锂电池中,中科深蓝汇泽采用低成本磷酸锆锂、铁电材料等涂层改性的高电压氧化物正极材料,其比容量发挥水平达到了相应材料在液态电池中比容量的91%以上,比改性前提高了27~58%,最高获得了280mAh/g的可逆比容量,可实现全固态锂电池单体能量密度400+ Wh/kg。目前,公司基于硫氯化物固态电解质和正极开发出针对通用及特种航空电动飞机的700+Wh/kg的动力电池实验室原型,该电池在宽温域下(-60~ 80℃)展现出卓越的温度适应性和安全性。

4月10日,赣锋锂业(002460)在固态电池研发进展公告中透露,公司已形成固态电池全链路布局,在硫化物电解质及原材料、氧化物电解质、金属锂负极、电芯、电池系统等固态电池关键环节具备了研发、生产能力,并加快推动固态电池商业化应用。

赣锋锂业同步推进硅基与锂金属负极双路线突破产业化门槛,以金属锂负极技术为核心,推动高比能电池量产进程。400Wh/kg电池循环寿命突破800次并完成工程验证,具备规模化应用潜力;全球首款500Wh/kg级10Ah产品实现小批量量产,树立锂金属电池产业化标杆。同时硅基负极同步推进,硅基体系实现320-450Wh/kg产品梯度布局,其中320Wh/kg电芯循环寿命突破1000次,450Wh/kg技术储备达行业顶尖水平,满足不同场景对能量密度与循环性能的差异化需求。

3月底,容百集团研发体系总裁兼中央研究院院长李琮熙在行业论坛上表示,容百科技(688005)正积极推进全固态电池正极材料、固态电解质的产品开发及产业化布局,并已经取得了显著进展。公司第一代全固态电池正极材料产品目前正处于吨级验证阶段,计划年内完成材料定型;第二代产品为超高镍三元材料,正在开发容量达240mAh/g的产品;第三代产品是基于富锂锰基技术,容量超过300mAh/g的超高容量产品,目前正与重点客户联合推进前期开发。在硫化物固态电解质方面,公司计划今年完成中试验证,并于2026年建成量产线。

图片来源:太蓝新能源

此外,太蓝新能源也于近期发布 “Safe+” 固态电池解决方案。该方案在大幅提升电池安全性的基础上,成功实现了超快充、长续航、耐低温等多种高性能的集成。太蓝通过自研自产的固态电解质材料和界面柔化材料,并结合固态电池极片复合技术、界面柔化技术及原位亚微米工业制膜技术等三大关键技术,成功解决固-固界面难题,高筑技术专利护城河。

太蓝新能源探索出“4-3-2-1”减材制造路线,其无隔膜固态电池技术作为一项具有高度兼容性的平台技术,同时适用于半固态电池和全固态电池。公司将在安全基础上,持续突破固态电池使用效能与成本控制,2026年将开启全固态电池小批量生产工作,计划于2027年实现全固态电池规模化量产。

总 结

据研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国固态电池行业发展白皮书(2025年)》数据显示,全固态电池将在2027年实现小规模量产,到2030年将实现较大规模的出货,全球固态电池出货量将达到614.1GWh,其中全固态的比例将接近30%。

尽管固态电池前景广阔,产业化方面已取得阶段性突破,但要早日实现大规模商业化应用,仍需攻克成本、循环寿命和量产工艺等难题,这也需要科研机构、产业链上下游企业协同创新,共推固态电池产业化的新发展。

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中关村新型电池技术创新联盟无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

凡本网注明 “来源:XXX(非中关村新型电池技术创新联盟)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理、删除。电话:010-62899890

11-06 来源:电池“达沃斯”-电池网

08-13 来源:电池百人会-电池网

04-06 来源: 电池网-EVTank

05-13 来源:电池百人会-电池网

08-13 来源:海融网