研究背景

锂金属电池(LMBs)因其超高的能量密度,被广泛认为是下一代动力电池的核心候选。然而,目前LMBs在匹配传统电解液中仍面临严重的安全隐患,包括电解液泄漏、燃烧甚至爆炸,如何构建兼具高能量密度与高安全性的电解质体系,成为推动LMBs商业化的关键。

在诸多电解质体系中,低共熔凝胶电解质(DEGEs)展现出独特优势。具体地,低共熔电解液(DEEs)通过氢键受体(HBAs)与氢键供体(HBDs)之间的相互作用,实现了显著降低的熔点,在室温下即可保持液态。进一步引入聚合物骨架限域后,得到的DEGEs同时具备高离子电导率(约10⁻3 S·cm⁻1)、宽电化学稳定窗口(可达5V)、优异的热稳定性(200–300°C),低蒸汽压、不可燃性,因而成为近年来电解质研究的热点。

尽管如此,DEGEs在与锂金属负极接触时仍存在界面稳定性不足的问题。其形成的固态电解质界面膜(SEI)易脆裂,导致活性锂和电解质的持续消耗,显著缩短电池寿命。研究表明,弱化溶剂与Li⁺的结合能,可促进更多阴离子参与溶剂化构型,从而生成力学性能更优的无机组分SEI;然而,溶剂自身的分解往往导致脆弱的有机成分生成,这加剧了界面不稳定性。

近年来,分子氟化被证明是一种有效的调控策略。通过改变分子的LUMO能级与Li⁺结合能,氟化不仅能够加快溶剂去溶剂化过程,还能诱导生成富含无机组分的稳定SEI,从而显著提升电解质的界面稳定性与动力学性能。然而,目前关于氟化位点与氟化程度对低共熔凝胶电解质性能的影响规律仍缺乏系统研究。

成果简介

近日,南开大学化学学院、有机新物质创造前沿科学中心陈军院士,化学学院张凯研究员与刘天飞研究员,在《Journal of the American Chemical Society》期刊上发表了题为“Fluorinated Deep Eutectic Gel Electrolytes for Sustainable Lithium Metal Batteries”的研究论文,南开大学有机新物质创造前沿科学中心为论文通讯单位。

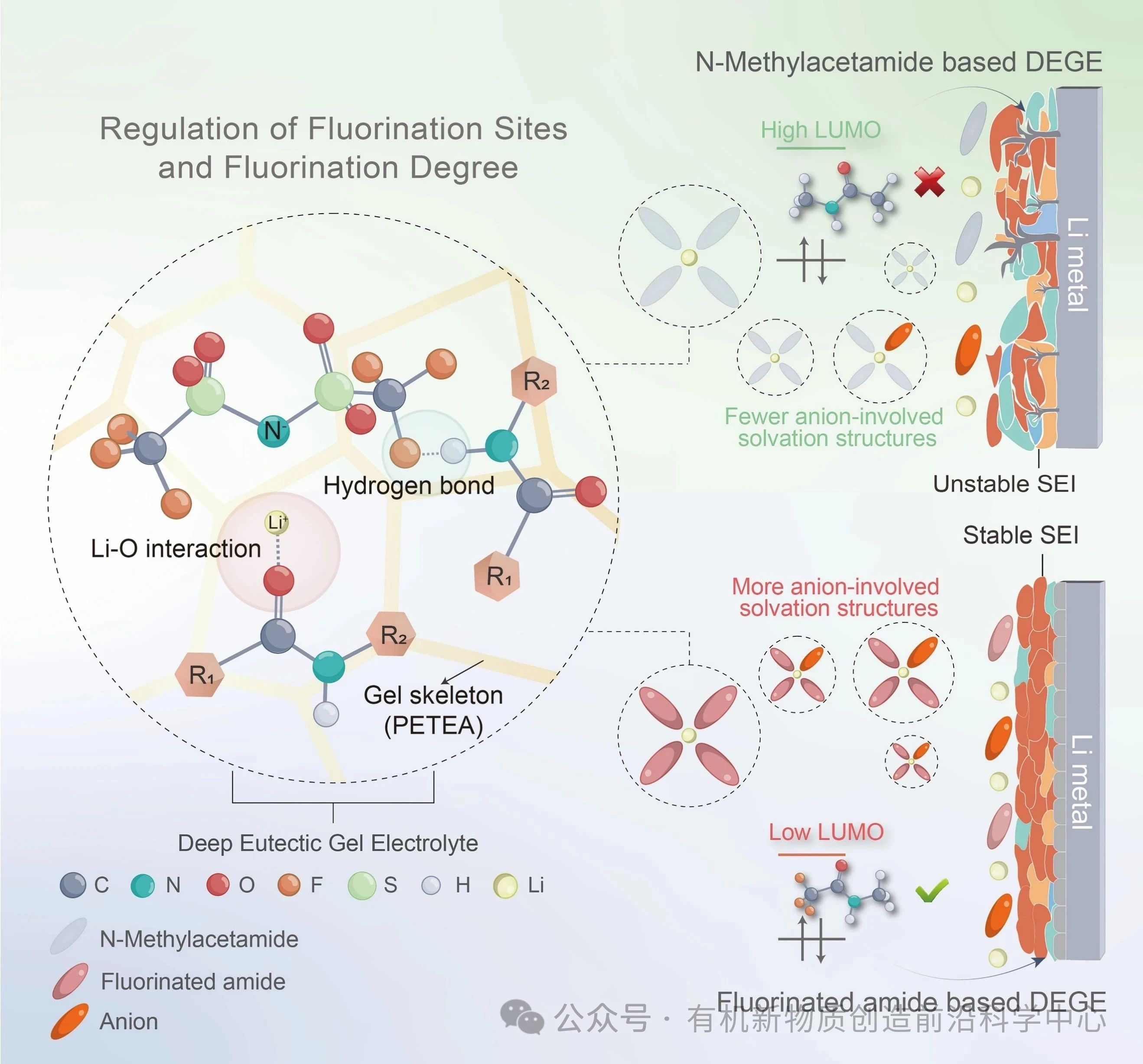

研究团队设计并合成了系列基于氟化酰胺的低共熔凝胶电解质(DEGEs),以N-甲基乙酰胺的氟化衍生物作为HBAs、LiTFSI作为HBDs,引入PETEA作为聚合物骨架。机理研究表明,–CF3基团与羰基的直接相互作用显著降低了分子的LUMO能级(以2,2,2-三氟-N-甲基乙酰胺为代表),能够快速诱导致密SEI的形成;同时较低的Li⁺结合能加速了去溶剂化过程,大幅提升了界面动力学。该研究不仅展示了氟化分子设计在低共熔凝胶电解质中的应用潜力,也为稳定锂金属负极界面提供了新的理论框架和实践路径。

关键创新

本研究提出并验证了基于LUMO能级与去溶剂化能垒的双向筛选原则,设计氟化低共熔凝胶电解质,并揭示了“溶剂–阴离子协同调控的SEI衍生机制”,实现了界面稳定化和超长寿命的锂金属电池。

图1. 氟化低共熔凝胶电解质(DEGE)作用机理示意图。

核心内容解读

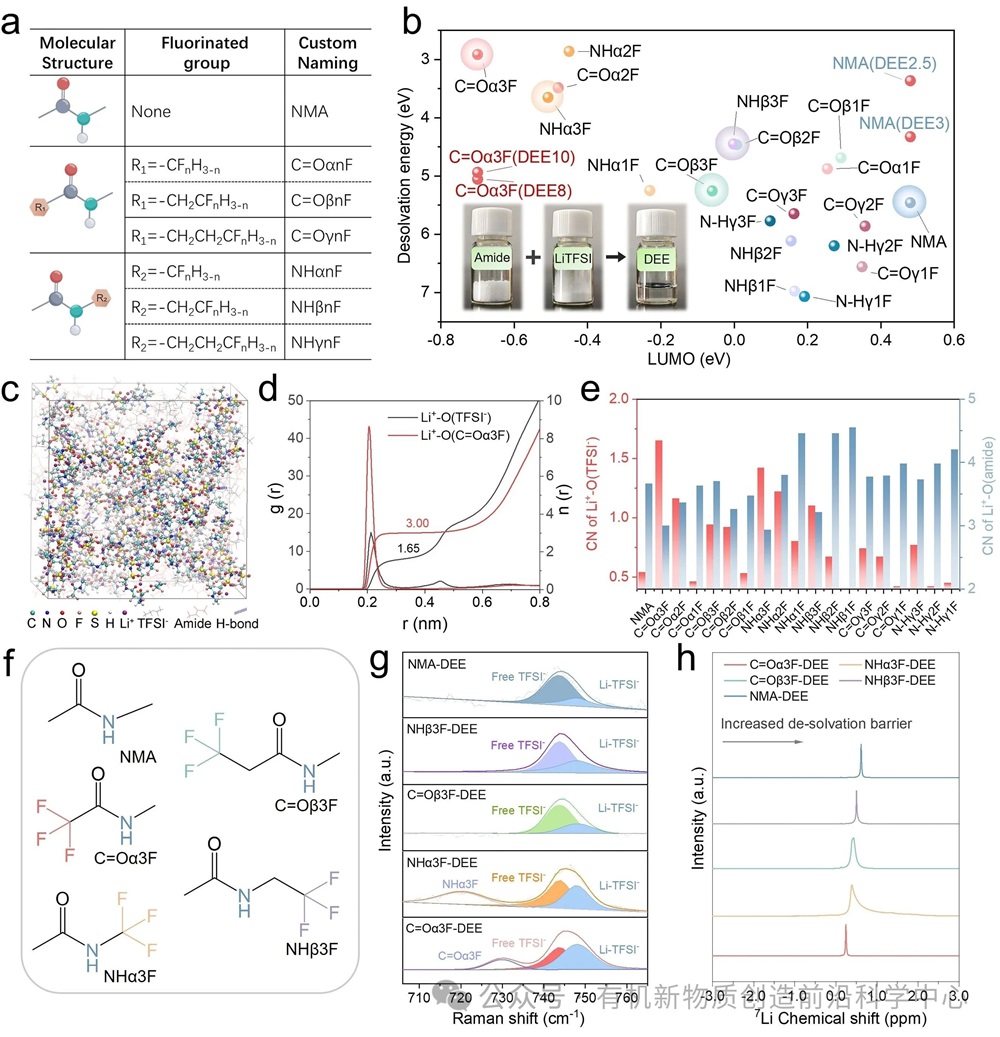

为优化低共熔电解质与锂金属界面的稳定性,研究团队通过在N-甲基乙酰胺(NMA)分子羰基和氨基的α、β、γ位进行精确氟化,结合LUMO能级与去溶剂化能垒双向筛选原则,确定C=Oα3F为最优分子。氟取代通过强诱导效应降低羰基电子密度,显著降低LUMO能级,促进在锂金属表面形成热力学稳定的无机SEI(如LiF和Li3N);同时减弱Li+–羰基相互作用,降低去溶剂化能垒,促进阴离子参与溶剂化结构,最终形成富含阴离子衍生产物的致密无机SEI。分子动力学(MD)模拟显示,C=Oα3F与TFSI⁻与Li+紧密配位,生成大量CIP和AGG,Li+与C=Oα3F和TFSI⁻的配位数分别为3.00和1.65,高于NMA-DEE,说明–CF3基团能够有效弱化Li+–C=O相互作用,增大阴离子在溶剂化结构中的占比。拉曼光谱和7Li NMR结果进一步验证,C=Oα3F-DEE中TFSI⁻与Li+的配位比例最高,化学位移最小,表明Li⁺–阴离子相互作用最强、去溶剂化能最低,与模拟计算结果高度一致。总体来看,C=Oα3F-DEE通过分子设计实现了低LUMO能级、低去溶剂化能垒和高阴离子参与度的协同优势,为形成均匀致密、富无机的SEI提供了分子基础,为提高锂金属界面稳定性和电池循环寿命提供了理论支撑。

图2. (a) 酰胺分子的自定义命名法。(b) 酰胺分子的LUMO能级及其在低共熔电解质(DEE)中与Li⁺的去溶剂化能量,插图为DEE的制备过程。图中未标注的数据点均对应DEE4。(c) C=Oα3F-DEE的快照及溶剂化结构,球棍模型显示了包含阴离子的溶剂化结构。(d) C=Oα3F-DEE的径向分布函数(RDF)。(e) 分子动力学模拟得到的Li+–O(酰胺)和Li⁺–O(TFSI⁻)配位数(CNs)。(f) 主要实验对象的化学结构。(g) DEEs的拟合拉曼光谱。(h) DEEs的核磁共振光谱(NMR)。

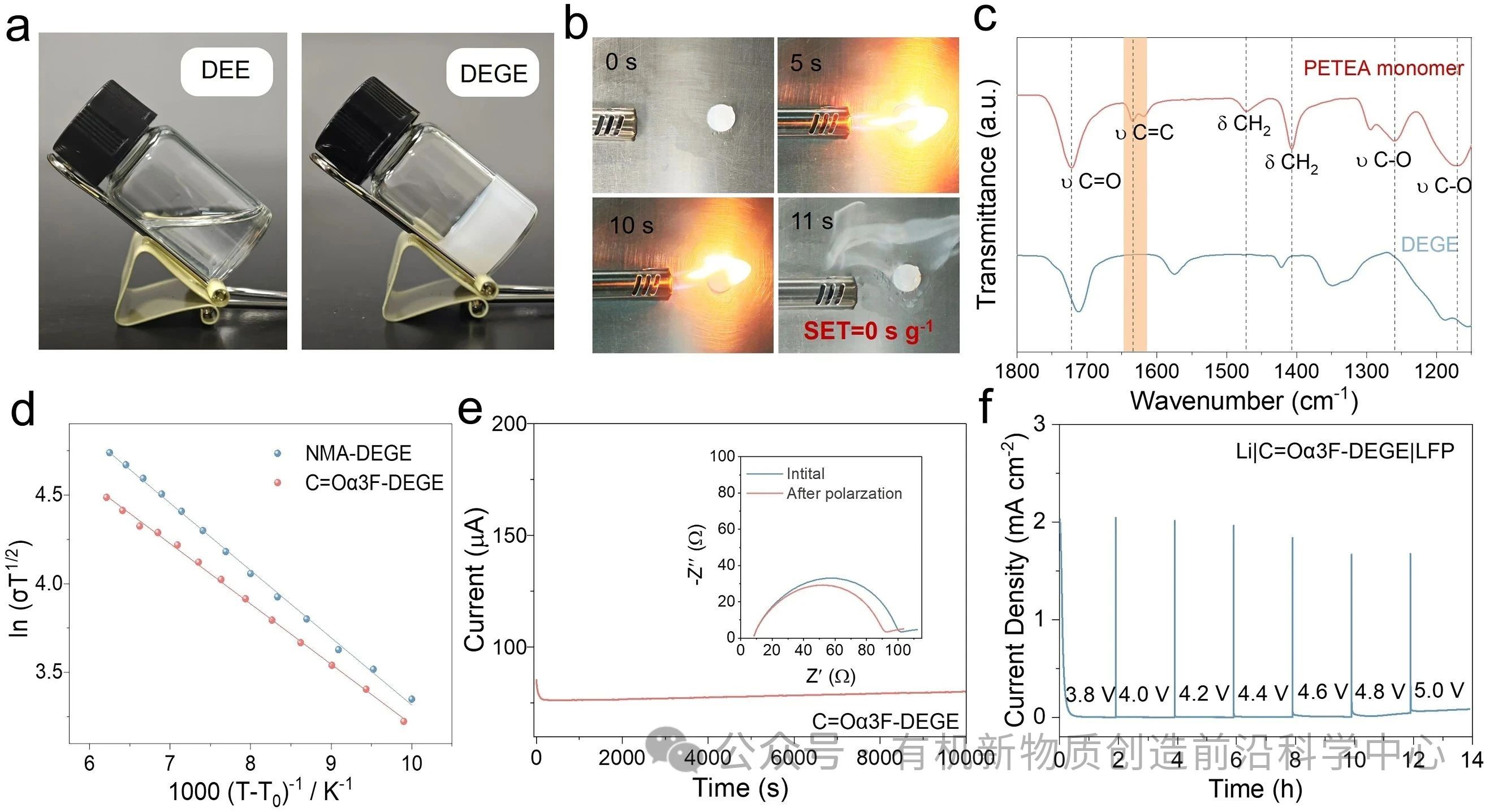

接下来系统考察了C=Oα3F-DEGE的物理化学性质。通过在DEE中溶解PETEA单体并进行原位聚合,形成半透明凝胶,有效固定电解质并调控界面离子迁移,抑制锂枝晶生长,且在火焰下灼烧10 s后不燃,显示优异热稳定性。变温离子电导遵循Vogel-Fulcher-Tammann方程,推算出C=Oα3F-DEGE的活化能Ea为2.83 kJ mol⁻1,低于NMA-DEGE的3.15 kJ mol⁻1,表明其具有较低的Li+迁移能垒。离子迁移数tLi+为0.62,高于液态电解质,有助于降低浓度极化。同时,泄漏电流测试表明与LFP正极兼容良好。总体而言,C=Oα3F-DEGE兼具高离子电导、高tLi+、优异热稳定性及高压兼容性,为高安全、高性能锂金属电池提供了可靠电解质方案。

图3. (a) DEE(左)和 DEGE(右)的光学图像。(b) C=Oα3F-DEGE的燃烧测试。(c) PETEA 单体与C=Oα3F-DEGE的FTIR光谱。 (d) NMA-DEGE与C=Oα3F-DEGE的离子电导随温度的变化。(e) 对称Li|C=Oα3F-DEGE|Li电池在10 mV极化电压下的电流–时间曲线,插图为极化前后的Nyquist阻抗谱。(f) Li|C=Oα3F-DEGE|LFP的泄露电流测试。

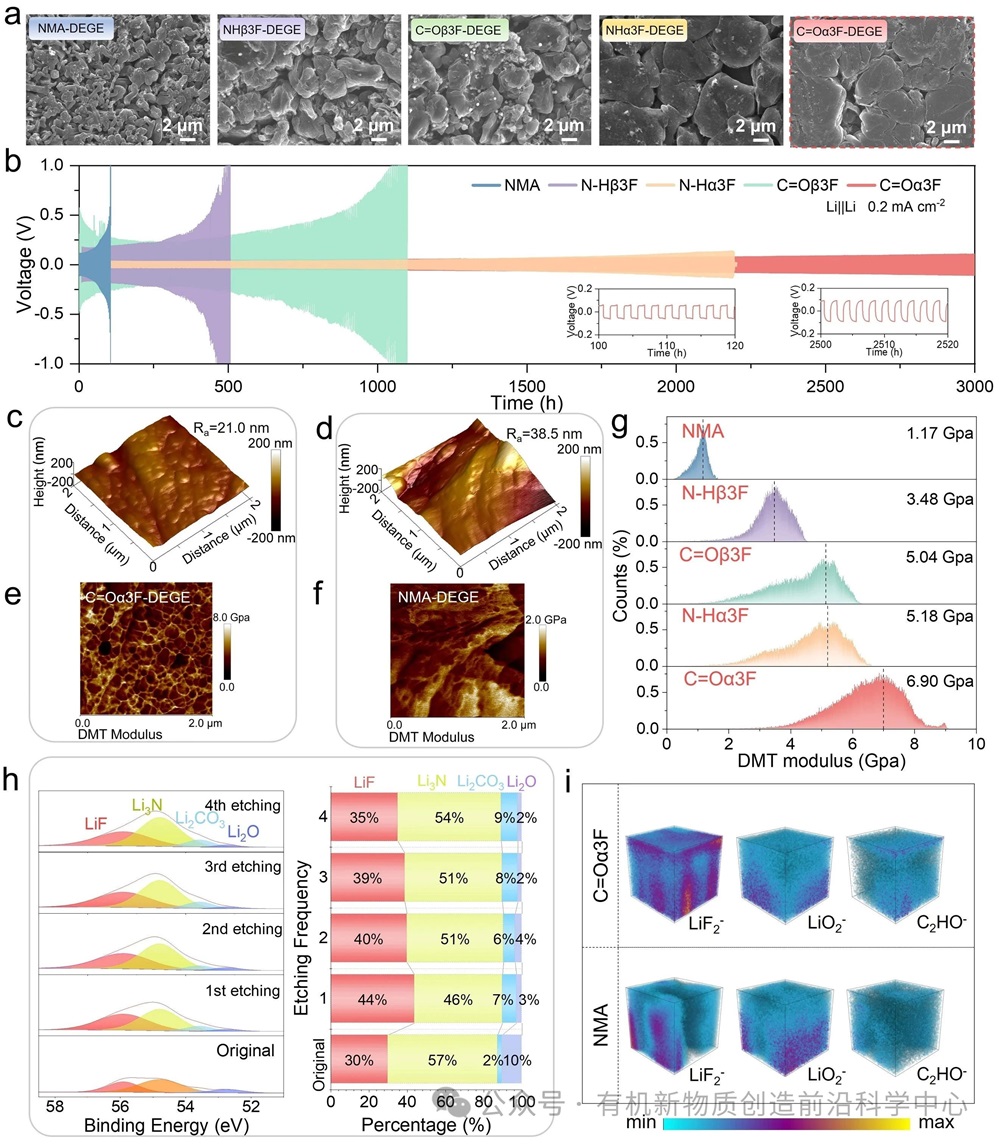

电解质的界面化学对循环寿命和安全性至关重要。研究发现,NMA-DEGE会导致锂沉积不均匀,枝晶交织松散,而氟化酰胺-DEGE尤其是C=Oα3F-DEGE和NHα3F-DEGE,则能在负极表面形成致密、平整的块状锂结构,从而显著延长Li/Li对称电池的循环寿命。在长期循环测试中,C=Oα3F-DEGE在不同电流密度下均表现出低极化、高稳定性,显示其与锂金属界面高度兼容。其优异性能源于SEI的均匀与坚固:AFM和力学测试显示,C=Oα3F-DEGE衍生的SEI粗糙度最低,杨氏模量最高,远超非氟化体系,有效抑制锂枝晶生长。XPS刻蚀分析进一步揭示,C=Oα3F-DEGE形成的SEI约90%为均匀分布的LiF和Li3N,其余为少量Li2CO3和Li2O,而NMA-DEGE则表现为LiF和Li3N分布不均。TOF-SIMS确认LiF在C=Oα3F-DEGE SEI中均匀分布,且SEI厚度与非氟化体系相当,表明氟化主要改善组成和空间分布,而非厚度。这种性能优势源于C=Oα3F低LUMO能级及阴离子参与溶剂化结构,从而促进溶剂-阴离子协同调控的SEI的形成,实现锂沉积/剥离的高可逆性。综上,氟化酰胺-DEGE不仅优化了锂负极的界面化学和机械性能,也有效提高了循环寿命和安全性,为高性能锂金属电池设计提供了可靠策略。

图4. (a) 锂沉积过程的SEM图像。(b) 电流密度为0.2 mAcm⁻2的Li对称电池恒流充放电曲线。(c,d) C=Oα3F-DEGE|Li (c)和NMA|Li (d)的SEI高度图像。(e,f) C=Oα3F-DEGE|Li (e) 和NMA|Li (f) 的SEI杨氏模量映射图。(g) 杨氏模量分布。(h) 来自Li|C=Oα3F-DEGE|Li对称电池的Li金属负极Li 1s刻蚀XPS光谱。(i) C=Oα3F-DEGE|Li和NMA|Li的SEI的ToF-SIMS中LiF2-、LiO2-和C2HO-的三维渲染图。

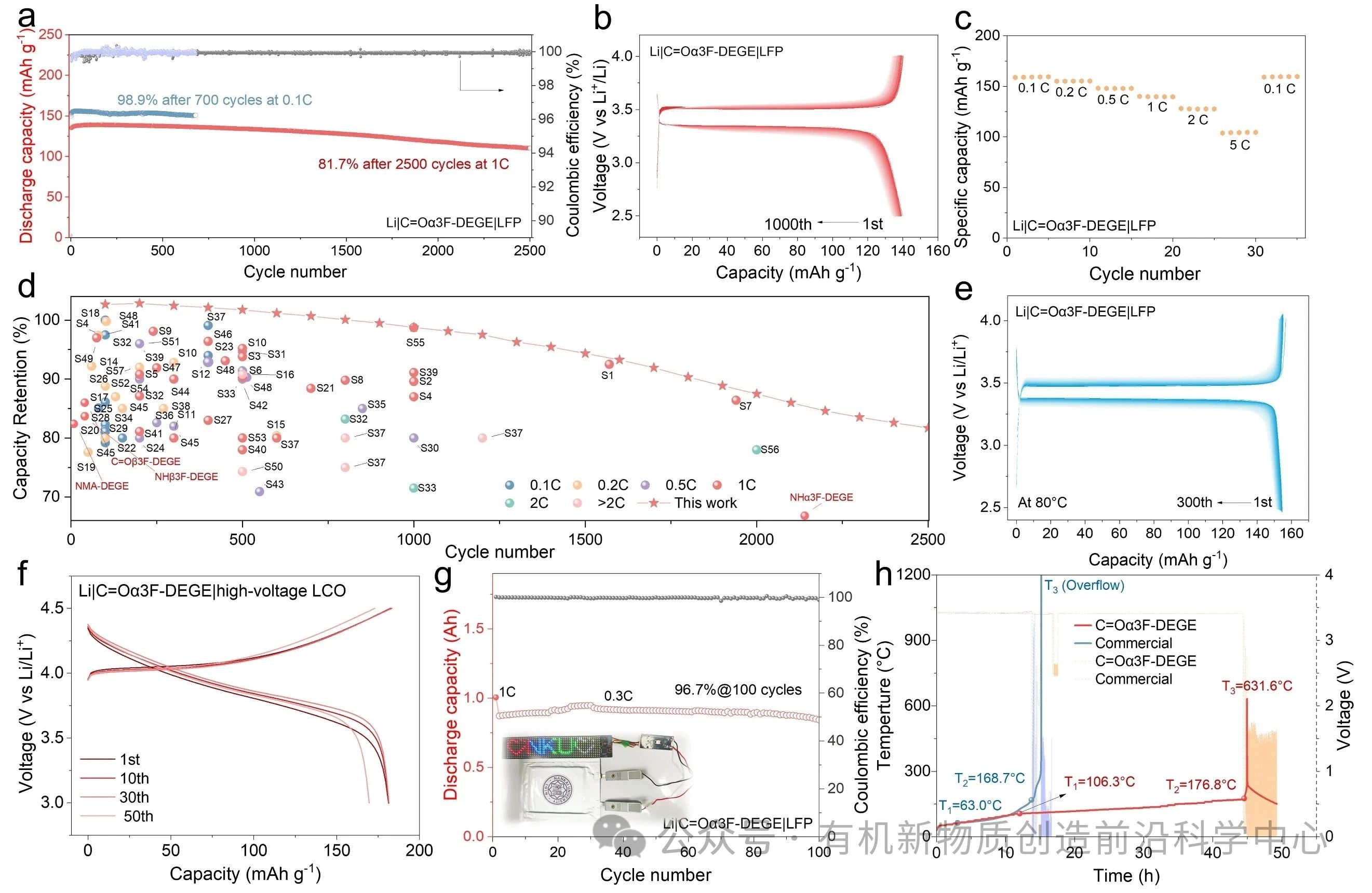

C=Oα3F-DEGE在锂金属电池中展现出优异的电化学性能和应用潜力。在Li||LFP电池中,其初始放电容量可达156 mAh g⁻1(0.1C),经过700次循环后容量保持率仍高达98.9%;即使在高倍率1C下,经过2500次循环容量保持率也达到81.7%,显示快速均匀的Li+传输和低极化特性。相比之下,非氟化NMA-DEGE表现出严重的容量衰减,循环性能显著不及C=Oα3F-DEGE。C=Oα3F-DEGE同时具备高倍率性能(5C仍可输出104 mAh g⁻1)和高临界电流密度(2mAcm⁻2),其SEI在锂沉积/剥离过程中保持低阻抗和稳定性,从而形成致密均匀的SEI层。进一步的后循环分析显示,C=Oα3F-DEGE能有效稳定LFP和LCO正极,XRD确认晶体结构保持完整,TEM显示形成均匀的CEI层(约3.5–4.0nm),XPS表明Fe和Co的氧化态未发生变化,确保正极结构和化学完整性。高温下(80°C)Li|C=Oα3F-DEGE|LFP电池循环300次后容量保持率仍达97.7%,而在高电压Li||LCO电池中循环50次容量保持率为94.0%,显示其热稳定性和高电压兼容性。此外,1 Ah Li||LFP软包电池在25°C下循环100次后仍保持90%容量,体现出良好的实际应用潜力。通过加速率量热(ARC)测试,C=Oα3F-DEGE基软包电池的自加热温度、热失控温度及自加热持续时间均显著优于商业电解液,且钉刺测试显示无显著温升或燃烧,表明该电解质在循环稳定性和热安全性上均具有显著提升,为高性能、可安全应用的锂金属电池提供了可靠方案。

图5. (a) Li|C=Oα3F-DEGE|LFP电池在0.1C和1C下的长期循环性能。(b) 1C下Li|C=Oα3F-DEGE|LFP电池的电压曲线。(c) Li|C=Oα3F-DEGE|LFP电池的倍率性能。(d)本工作与文献报道的Li|凝胶电解质|LFP电池循环性能对比。(e) 80 °C下Li|C=Oα3F-DEGE|LFP电池的电压曲线。(f) 1C下Li|C=Oα3F-DEGE|LCO电池的电压曲线。(g) 1.0 Ah Li|C=Oα3F-DEGE|LFP软包电池在0.3C下的循环性能,插图为软包电池实物照片及工作状态的LED。(h) 基于C=Oα3F-DEGE和商用液态电解质的软包电池在ARC测试中的电压和温度曲线。

总结展望

综上所述,为实现低共熔凝胶电解质(DEGE)与锂金属负极之间的界面稳定性,研究团队通过精确氟化酰胺分子筛选出C=Oα3F,兼具低LUMO能级与低去溶剂化能垒的特性。结果表明,受益于溶剂–阴离子协同调控的SEI衍生机制,C=Oα3F-DEGE可形成富含LiF和Li3N的致密SEI膜,其杨氏模量高达6.90GPa,有效支撑锂的稳定沉积与剥离行为。基于该电解质的Li||Li对称电池循环寿命超过9000小时,Li|C=Oα3F-DEGE|LFP电池在25 °C下循环2500次仍保持稳定,在80°C下亦可稳定循环300次。在热安全性方面,5Ah Li||LFP软包电池在穿刺测试中未出现明显温升,其热失控温度提升至177°C,接近锂金属熔点。此外,该电解质在Li||LCO高压电池中表现出稳定循环性能,进一步验证了其对高电压正极材料的潜在兼容性。

本工作为开发高安全性、高耐久性锂金属电池提供了新的设计理念与实验依据,表明通过分子精细设计和界面调控,可显著提升低共熔凝胶电解质在实际电池中的性能与应用前景。

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中关村新型电池技术创新联盟无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

凡本网注明 “来源:XXX(非中关村新型电池技术创新联盟)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理、删除。电话:010-62899890

02-13 来源:电池百人会-电池网

08-10 来源:电池百人会-电池网

08-27 来源:电池百人会-电池网

06-06 来源:SMM钴锂新能源

08-14 来源:电池百人会-电池网